- Accueil

- Emmanuel Bove

Emmanuel Bove

Emmanuel BOVE

Je suis le personnage d'un roman qu'il reste à écrire

À la fin d’un après-midi humide et froid de janvier 1936, un homme de petite taille remontait la rue de la sous-préfecture… ainsi commence le roman Adieu Fombonne qu’Emmanuel Bove écrit cette année-là.

La plupart des actions, ou plutôt des inactions de ce roman, ce déroulent à Drugny et Fombonne, des villes qui n’existent pas, mais que le narrateur situe, avec une curieuse précision entre Chalon-sur-Saône et Mâcon pour Drugny et plus vaguement sur l’Oise pour Fombonne. De surcroît, à l’intérieur de ces lieux introuvables sur une carte, les rues, les avenues, les places sont (dans le but peut-être de les rendre plus authentiques) abondamment nommées : place Saint-Lazare, rue Félix Faure, l’avenue Henri Martin, rue Saint-Corneille, etc.

Dans cette géographie fantomatique, vit le couple Digoin qui à la fin du roman quittera définitivement Fombonne, pour Paris d’où ils prendront, un soir, de la gare de Lyon, un train pour une destination qui ne nous est pas indiquée. Ce texte sans histoire se termine par cette interrogation de Simone, l’épouse, au cours du voyage : Où sommes-nous ? et Charles de répondre : À Drugny, c'est-à-dire nulle part.

Cette année-là, Emmanuel Bove vit, avec Louise, à Compiègne dans l’Oise, cette ville qui ressemble au no man’s land qu’il décrit dans son roman. Pour la première fois il décide de rédiger son journal, il veut aussi lire jour après jour

Quelques mois plus tard, le 19 octobre 1936, Emmanuel Bove revient en taxi sur Paris, il quitte Fombonne, ou peut-être Compiègne, enfin ce “quelque part” ailleurs. Ce jour-là, la journée semblait être sortie du temps, à un moment heureux, et y avoir laissé toutes les imperfections quotidiennes.

Ces imperfectionsquotidiennes, Bove savait les voir ou plutôt les apercevoir et ensuite furtivement les glisser dans ses romans, mine de rien, juste pour l’épaisseur du trait, le détailtouchant[1]ou pour ainsi dire le détail qui fait mouche. Je voudrais montrer ces nuances extraordinaires.[2]

Sans aucun doute Emmanuel Bove aurait pu écrire ces mots de Fernando Pessoa : Je suis le personnage d'un roman qu'il reste à écrire, et je flotte aérien dispersé sans avoir été parmi les rêves d'un être qui n'a pas su m'achever. Il restera toujours ce personnage d’un roman à écrire et d’une biographie à achever.

Biographie

1898 depuis un an, Emmanuel Bobovnikoff (le père du futur Emmanuel Bove) s’est installé à Paris. Il habite une chambre de bonne au 9 de la rue Soufflot, à deux pas du Panthéon. Il courtise, sans pudeur excessive, sa voisine de palier, Henriette Michels, une luxembourgeoise, qui pourvoit à ses besoins en effectuant des ménages pour des familles aisées du V° arrondissement.

Bobovnikoff est arrivé en France pratiquement à pied. Fuyant Kiev et les misérables conditions de vie offertes à ses coreligionnaires, il a traversé l’Allemagne et se retrouve à Paris, alors que l’affaire Dreyfus bat son plein (publication le 2 janvier dans L’Aurore du « J’accuse »de Emile Zola).

Pour l’Exposition Universelle de 1900, on a construit des bâtiments autour du grand chandelier creux[3]élevé pour celle de 1889 :

C’est le 20 avril, à la clinique de Port-Royal, au bas de la rue Saint-Jacques, que vient au monde un autre Emmanuel Bobovnikoff (son père n’a pas trouvé mieux que de lui donner son propre prénom) qui deviendra célèbre sous le pseudonyme d’Emmanuel Bove.

L’enfant Bobovnikoff que sa mère ne peut allaiter est placé, dès sa sortie de la clinique de Port-Royal, chez une nourrice de Palaiseau.

Bien que très affaiblie par son accouchement, Henriette reprend son emploi de boniche dans les familles bourgeoises des beaux quartiers avoisinants.

Le couple ne cesse de déménager à la cloche de bois. On quitte la rue Soufflot pour le boulevard Raspail, face au cimetière, puis le boulevard Raspail pour la rue Lhomond, laissant derrière soi des loyers impayés.

Bobovnikoff, le Prusco, comme le surnommera son second fils Léon, traîne dans les rues. Il emprunte de l’argent qu’il ne rend évidemment jamais et cherche, sans conviction, un travail qu’il ne trouve évidemment jamais.

Il croise un jour une manifestation de Dreyfusards à laquelle il se joint, mais il s’éloigne prudemment lorsque la situation se gâte et qu’une bagarre se déclenche.

Henriette le quitte pour un temps. Elle se réfugie chez son frère et trouve du travail chez des bourgeois de Passy.

Son époux s’embourbe dans cette ville trop vaste où, pour tuer le temps, il avance comme un somnambule. Les rues se resserrent de plus en plus. Pas une lumière ne brille aux fenêtres. De temps en temps, il traverse la chaussée, puis regagne le trottoir qu’il vient de quitter. Ou bien, il s’arrête, se retourne comme si quelqu’un l’eût appelé, puis repart.[4]

C’est deux ans plus tard, peut-être dans un restaurant des grands boulevards que le Prusco rencontre Emily Overweg, la riche anglaise avec laquelle il va partager sa vie.

Cette rencontre s’est sans doute faite d’une manière aussi banale et naturelle que pour les personnages de Un soir chez Blutel dans une brasserie de la rue du Château-d’Eau : « Ils lièrent conversation sans prétexte, par une question à laquelle elle répondit si naturellement qu’(Emmanuel), un instant, resta étonné. Il voulut alors connaître son caractère le plus vite possible. Il lui demanda si elle était douce. Les grandes lignes lui suffisaient. Ce qui lui importait surtout, c’était qu’elle n’eût aucune tare. Peu lui faisait, en réalité, qu’elle fût intelligente ou bête. Il avait seulement besoin de savoir qu’elle ressemblait à tout le monde, qu’elle se pliait, à peu près, à la plupart des usages, que pour elle un crime était un crime, qu’il ne tombait pas sur une femme décidée, ce soir-là, à se venger des hommes.[5] »

La rencontre de son père avec Emily sera déterminante dans l’existence d’Emmanuel Bove qui va désormais se retrouver, tantôt abandonné à sa mère, tantôt traîné par son père et sa maîtresse dans le midi de

Auprès d’Emily qui le surnomme affectueusement Boublie, Emmanuel Bove s’ennui, il contemple les vagues de la côte niçoise en attendant le retour de son père parti flamber sur un hippodrome voisin. Souvent perdant. Les jours de chance on ne le revoit que quelques jours plus tard les poches vides et piteux.

En 1905 Émily Overweg met au monde Victor Bobovnikoff, le demi-frère d’Emmanuel. Le beau-fils a l’âme grise car trop occupée à bien remplir son rôle de jeune mère, Emily se détache peu à peu de lui. Sur ses conseils, le Prusco inscrit Emmanuel à l’école Alsacienne de la rue d’Assas qu’il ne fréquentera que très irrégulièrement, jusqu’en 1910, tant que son père pourra assurer les frais de sa scolarité.

Emmanuel n’ose plus lever les yeux sur Emily de peur de lire sur son visage cette joie maternelle dont il n’est pas la cause ; elle l’aperçoit à peine lorsque, le regard sombre, il tourne la tête pour fixer les fenêtres de l’appartement et n’y découvrir qu’un ciel blême au-dessus des toits gris du sixième arrondissement.Ailleurs, un jour de septembre 1909, le 22 plus précisément, Max Jacob voit l’un des murs de sa chambre de la rue Ravignan s’illuminer. Durant un bref instant, l’apparition d’un visage terreux, celui du Christ, l’observe avant de s’effacer aussi subitement que la lumière d’un phare qui traverse la nuit. Le poète qui n’a pourtant pas encore découvert les vertus de l’éther, tombe à genoux, tout comme l’avait fait Germain Nouveau, un siècle plus tôt, au milieu des élèves de sa classe.

Après cette vision, Max s’engage sur la route du catholicisme auquel il va se convertir : « ... j’ai tant pleuré pour être pardonné ! Cassez le tourniquet où je me suis mis en cage ! ... » [6]

Bobovnikoff père installe Henriette et ses deux fils dans un garni de Versailles.

« ... Le Prusco resta environ une dizaine de jours à Versailles. De même que pendant les quelques périodes où ils vivaient ensemble à Paris, Henriette se levait vers 9 heures et faisait chauffer un peu de thé qu’elle lui apportait au lit, où il restait couché assez tard. Elle quémandait ensuite une pièce de vingt sous pour aller faire ses commissions, comme du temps où ils habitaient Paris ... » [7]

Mais le Prusco ira bien vite rejoindre son anglaise nantie à Genève, emmenant Emmanuel avec lui. Pour Léon et Henriette, ce sera le début d’une existence misérable : déménagements fréquents, manque d’argent, solitude ... Un enfer comparable à celui que vont vivre les personnages de La coalition qu’Emmanuel Bove publiera en 1928.

La riche anglaise n’est plus riche : la guerre a réduit considérablement le train de vie d’Emily Overweg. Ses revenus sont bloqués en Grande-Bretagne. Elle a ressorti palette et chevalet. Elle peint et tente de vendre ses toiles pour subsister.

Le jeune Emmanuel qui va sur ses seize ans suit le mouvement.

1915. Le père d’Emmanuel Bove tombe gravement malade. Ses revenus étant toujours immobilisés dans son pays, Emily Overweg décide d’expédier Emmanuel en pension à Eddington College à l’Ile de Wight, puis en Angleterre, au Saint-John’s College à Southend-on-Sea. Dans Le beau-fils, Emmanuel Bove se décrit à cette époque comme : « ... un grand et maigre jeune homme de dix-sept ans. Son visage était boursouflé, de cette chair mate dont les pores sont visibles. Ses dents étaient plantées de telle manière qu’elles avançaient légèrement, même lorsqu’il ne parlait pas, on les apercevait. De l’ensemble de sa personne se dégageait une impression de noblesse, de timidité, d’orgueil. Le front était ridé comme celui d’un vieillard ; les traits, le nez surtout, gros. Pourtant, dans ce visage ingrat, il y avait comme une lumière qui venait du regard et qui faisait songer qu’à certains moments, ce jeune homme pouvait être beau ... »[8]

Le 6 octobre, Emmanuel Bobovnikoff, dit le Prusco, décède au sanatorium de Leysin.

Le séjour en Angleterre d’Emmanuel Bove est terminé. De retour à Paris, il se lance dans la vie active et occupe divers emplois, précaires, à l’image de ceux des romans qu’il va bientôt écrire : il se retrouve conducteur de tramway, garçon de café, représentant de commerce pour les Bouillons Kub, manœuvre chez Renault. Pour devenir un temps chauffeur de taxi, il apprend consciencieusement le nom des rues de la capitale.

Période de vaches maigres, il vit seul à Paris, puis à Marseille. Il habite de misérables chambres d’hôtel, mais il accumule la matière de son futur métier d’écrivain.

À bout de ressources, il est contraint de rejoindre sa mère et son frère Léon à Versailles. Quand le loyer n’est pas payé, ce qui est fréquent, le trio se fait expulser des logements qu’il occupe.

Emmanuel Bove pour revenir de Marseille sur la capitale est contraint, de se cacher dans un train de permissionnaires après n’avoir pris qu’un ticket de quai.

Quelques semaines plus tard, lors d’un contrôle d’identité, jugé louche de par son patronyme à consonance étrangère et ses revenus plus qu’incertains, il est incarcéré durant trois semaines, entre mai et juin, à la prison de

Le 20 avril 1918, jour anniversaire de ses vingt ans, Emmanuel Bove est appelé sous les drapeaux. Incorporé à Guingamp, il est affecté à Troyes.

Son régiment s’apprête à rejoindre le front des hostilités lorsque l’armistice est signé. Il est déjà ce héros sans bataille, ce personnage en marge de l’histoire.

C’est durant son service militaire qui rencontre Suzanne Vallois. C’est la fille de petits propriétaires terriens de la région d’Epernay. Elle est de cinq ans son aînée. Emmanuel l’épousera trois ans plus tard.

Par la suite, Bove utilisera le pseudonyme d’Emmanuel Valois (avec un seul « l ») pour signer ses romans populaires et alimentaires.

1919. Emmanuel est toujours maintenu sous les drapeaux, quelque part dans l’Est.

Il n’est démobilisé qu’en avril 1921. Il regagne Paris et s’installe avec Suzanne Vallois rue du Château d’Eau.

La jeune femme a été contrainte de quitter sa famille qui voyait d’un mauvais œil cette liaison avec un homme au patronyme douteux et aux moyens de subsistance visiblement précaires.

Après une brève liberté ... Bove est rappelé par la nation deux mois plus tard et, jusqu’en juin, prenant la relève de Dabit et de Martin du Gard, il s’en va rejoindre les troupes d’occupation en Rhénanie.

Lorsqu’il est définitivement libéré de ses obligations militaires, à titre de soutien de famille, il occupe divers emplois pour subsister : courtier en publicité, agent d’assurances...

C’est le 6 décembre, qu’Emmanuel Bove épouse enfin Suzanne Vallois à la mairie du X°arrondissement.

Ayant entendu dire que la vie y était moins chère qu’en France, le jeune couple part s’installer à Tulln, en Autriche, pour se consacrer à l’écriture.

Déconvenue ... Selon son frère Léon, Emmanuel et sa femme crèvent de faim dans une chambre louée chez l’habitant.

Le 19 mai 1922, naissance à Tulln du premier enfant d’Emmanuel Bove. Il s’agit d’une petite fille, prénommée Nora.

Sous la signature de « Emmanuel Valois », Bove écrit des romans populaires pour la collection « Le Petit Livre ».

Il commence à rédiger Mes amis et certaines des nouvelles qui paraîtront sous le titre d’Henri Duchemin et ses ombres.

En octobre, il quitte seul l’Autriche et s’installe à Paris dans un meublé de la rue Berthollet où il poursuit l’écriture de Mes amis.

Séduite par la lecture de La nuit de Noël (qui deviendra Le crime d’une nuit) Colette demande à rencontrer Emmanuel Bove et lui demande d’écrire un roman pour la collection qu’elle dirige chez Ferenczi.

En mars 1923, Suzanne et Nora viennent le rejoindre à Paris.

Il déniche un emploi de journaliste au Quotidien pour la rubrique des faits-divers. Au directeur du journal qui lui demande son nom, il répond : Je n’ai pas encore de nom.

En juin, il s’installe avec sa femme et sa fille à Blaye, dans

Le 20 février 1924, Emmanuel Bove est père pour la seconde fois : Suzanne donne le jour à un petit garçon prénommé Michel.

27 juin : parution de Mes amis chez Firenczi et fils. Gros succès. Accueil enthousiaste et réactions chaleureuses de personnages aussi variés qu’Edmond Jaloux, Max Jacob ou Sacha Guitry.

Mes amis obtiendra quelques voix au prix Femina.

Nora, la fille d’Emmanuel Bove tracera par la suite un portrait de son père, tel qu’elle le voyait à cette époque : « ...J’ai le souvenir de quelqu’un de très beau, très charmant, doté d’un grand sens de l’humour. J’étais très fière de lui, je l’admirais. Il était élégant... Lorsqu’il a eu un peu d’argent, il s’est fait confectionner des chemises de soie brodées à ses initiales. Peu de temps après, il n’y avait plus d’argent à la maison, alors il est allé les revendre à un brocanteur pour un prix dérisoire. Ma mère ne partageait pas du tout cette sorte de romantisme… »[9]

Au début de l’année, 1925 par l’intermédiaire de son ami Maurice Betz, le traducteur de Rainer Maria Rilke, Emmanuel Bove rencontre le poète autrichien qui, ayant été impressionné tant par la lecture de Mes amis que par la similitude de leurs univers, souhaitait le rencontrer.

Bove habite alors avec sa famille rue de l’abbé-de-l’Epée dans le V° arrondissement.

À son retour de vacances, Suzanne Bove a la désagréable surprise de constater que, sans prendre la peine de l’en avertir, son mari a définitivement quitté le domicile conjugal. Il file le parfait amour avec Henriette de Swetschine à qui il a dédié sa nouvelle Visite d’un soir, publiée chez Emile-Paul. Le couple va s’installer près de

Pour survivre avec ses deux enfants, elle écrit des romans populaires publiés aux éditions Ferenczi.

Emmanuel Bove collabore aux « Œuvres Libres », une collection bon marché, éditée par Arthème Fayard qui propose, en avant-première, à ses lecteurs des romans inédits. Le premier texte de la série sera Le crime d’une nuit. D’autres suivront et procureront à Bove des revenus réguliers (Le pressentiment, Un suicide).

Emmanuel Bove signe un contrat de droit de préférence pour ses cinq prochains livres chez Gallimard.

Le crime d’une nuit est cependant édité chez Emile-Paul.

À la fin de l’année 1926, Bove quitte la porte Champerret et s’installe à Bécon-les-Bruyères où les mœurs sont plus douces que celles de Paris… car les Béconnais, avec un sens des nuances qui paraît inexplicable, ont tous sur les lèvres l’injure parisienne toute prête ainsi que la phrase aimable des campagnes.[10]

En dépit de ses activités littéraires et journalistiques, Emmanuel Bove rencontre de gros problèmes d’argent. Il tente difficilement de subvenir aux besoins de Suzanne et de leurs enfants, mais aussi de sa mère et de son frère Léon.

Il publie d’affilée en 1927 Armand et Bécon-les-Bruyères chez Emile-Paul et Un soir chez Blutel aux « Cahiers Littéraires ».

« ... une fois encore, j’ai vu Bove plein d’ardeur, décidant de faire trois livres par an et de ne plus vivre que de sa plume. Il vient pour la énième fois de quitter « Le Quotidien » et il échafaude de grands projets, avec toujours cette naïveté étonnante, sincère et provisoire, qui est sa couleur ... » écrit son ami Pierre Bost dans son Journal, le 27 septembre.

Emmanuel Bove qui a rompu avec Henriette de Swelschine fait la connaissance de Louise Ottensooser, issue d’une riche famille juive.

C’est la période la plus féconde de l’écrivain. Tout en collaborant à divers journaux, Le Quotidien, Détective, Paris-Soir, Marianne, Vendredi, il publie plusieurs livres : Un père et sa fille au Sans-Pareil,

Il obtient pour Mes amis et La Coalition le prix Eugène Figuière, doté de 50.000 francs (Montant qui pour l’époque représente une somme considérable). Ce prix ne sera, du reste plus jamais décerné : « ... j’ai transmis mon mauvais sort à mes successeurs. Après moi, on n’a plus jamais décerné le Prix Figuière ... j’ai stérilisé la poule aux œufs d’or… »[11]

Bove s’installe, 1bis rue Vaneau, et devient ainsi le voisin de André Gide qu’il va rencontrer fréquemment autour d’un échiquier. Gide dans ses abondons journaux ne notera rien de ses rencontrer, ni de celles qu’ils auront plus tard à Alger. L’effet de transparence d’Emmanuel fonction toujours.

1929 Emmanuel Bove réside quelque temps en Suisse avant de regagner Paris. Il demeure alors boulevard Raspail. Il mène toujours une existence aussi chaotique : « ...la vie privée de Bove est compliquée, mystérieuse et pas toujours très honnête, au sens où je l’entends ... »[12]

Suite à une suggestion de Louis Jouvet, il se lance dans l’écriture théâtrale. Mais c’est un échec. Son unique pièce, Diane, n’affrontera jamais les feux de la rampe, l’univers romanesque de Bove étant difficilement transportable sur scène. Il en sera ainsi pour la transcription cinématographique de son œuvre, toujours difficile à réaliser. Pourtant Jean Pierre Darroussin en 2005, réussira avec succès l’interprétation d’un de ses romans : Le Pressentiment.

Il publie quatre textes cette année : Une fugue aux Editions de

En septembre, André Gide, de passage dans la capitale, prend le métropolitain et s’insurge : « ... la laideur, la vulgarité des gens dans le métro, m’assombrit. Ah ! retourner parmi les nègres ! ... »

Suzanne, sa première femme, ayant accepté de divorcer, Emmanuel Bove épouse Louise Offensooser, le 18 juin 1930, selon le rite israélite.

La jeune femme est enceinte. Le couple s’expatrie en Angleterre. Ils habitent Londres, d’abord à l’hôtel Wyndam, dans le quartier de Kensington, puis à Twickenham, dans la banlieue londonienne.

L’enfant que Louise attendait meurt à la naissance. « … j’ai eu beaucoup d’ennuis. Ma femme a failli mourir dans un accouchement. On a dû mettre les fers et faire une opération. L’enfant a été tué et elle a été très longue à s’en remettre. Enfin maintenant, tout est fini.»[13]

Alors qu’il avait perdu leur trace depuis la guerre, Bove retrouve Emily Overweg et son demi-frère, Victor.

Son roman Un malentendu est publié aux « Œuvres Libres ».

À Paris le 15 mai 1931, de retour de Grande-Bretagne, Emmanuel Bove est revenu avec son épouse. Le couple habite rue Boulard, dans le XIV° avant de s’installer 15bis rue de

Bove publie Journal écrit en hiver chez Emile-Paul et frères, son éditeur de prédilection.

Max Jabob lui écrit avec enthousiasme : « ... J’ai attendu d’avoir lu et relu votre admirable livre avant de vous remercier de me l’avoir envoyé. Vous ne vous amusez pas à voir des rayons de soleil sur une glace biseautée... votre analyse ne quitte pas la terre pour des bagatelles de luxe et d’art ... Je pars dans peu de jours, emportant ce livre que je ferai lire en province, et aussi le souvenir de votre bon regard et de votre poignée de mains sincère ... »[14]

Emmanuel Bove loue une chambre de bonne, rue Lalo, dans le XVI° arrondissement, près de

Malgré la crise qui oblige son éditeur principal Emile-Paul et frères à réduire sérieusement ses publications, plusieurs livres de Bove paraissent dans les mois qui viennent : Une édition « populaire » de Mes Amis au « Livre de demain », Un Raskolnifoff chez Plon, Un Célibataire chez Calmann-Lévy et Armand à la « Maison du Livre Français ».

Vivant toujours à cheval entre Compiègne et Paris, Emmanuel Bove publie Un Suicide aux « Œuvres Libres » et deux romans policiers chez Emile-Paul Frères, La toque de Breitschwantz (dont le titre initial était La fiancée du violoniste) sous le pseudonyme de Pierre Dugast et Le meurtre de Suzy Pommier.

Adolf Hitler et les nationaux-socialistes ont pris le pouvoir en Allemagne.

En 1934 Emmanuel Bove s’inscrit au Comité de Vigilance des Intellectuels Antifascistes.

Il vit toujours à Compiègne où il continue à pratiquer le golf, à rencontrer de rares amis et à fréquenter la librairie locale, afin de consulter les nouveautés, mais toujours désargenté ne peut guère y acheter de livres.

En octobre, les Editions Grasset annoncent la sortie de son dernier roman Le Beau-fils qualifié par le service de presse comme étant leroman de maturité d’Emmanuel Bove.

Mais, tous les mois, il a de grosses sommes à débourser : outre Louise, son épouse, il doit entretenir sa mère et son frère Léon et, de plus, verser une pension à Suzanne pour l’entretien de Nora et Michel, leurs deux enfants.

Pour tenter de boucler son budget, il regagne Paris et écrit, rue Lalo, un roman populaire, L’impossible amour, qui paraîtra en feuilleton dans « Paris-Soir » en février 1935.

Sa vie sentimentale reste toujours très agitée et, selon les confidences que fit son demi-frère Victor à Raymond Cousse : « ... il cavalait tout le temps. Il séduisait les filles au baratin. Généralement, c’était des copines ou des bonniches ...Il avait du succès auprès des femmes. Louise ne s’en formalisait pas. Je les ai vus tous deux en compagnie d’une de ses maîtresses. C’était un couple très moderne ... »

Bove, lui-même devait avouer par la suite avec un réalisme mêlé de cynisme : « J’ai connu beaucoup de femmes. Aucune ne me semble avoir été belle ... »

« Jamais je n’ai passé une aussi mauvaise année que 1935 » écrira en décembre Emmanuel Bove à son frère Léon.

Par la force des choses, Bove est amené à renouer avec le journalisme. Il fait des piges dans « Le Parisien », « Le Quotidien » et « Le Journal ».

Le Pressentiment est publié chez Gallimard et L’impossible amour paraît en feuilleton dans « Paris-Soir ».

Le 22 juin, suicide de René Crevel : « ...il était tuberculeux. Perdu. Mais cachait avec tant de courage sa maladie. Je ne pourrai jamais oublier son visage. Tant de fraîcheur, de générosité, de passion, en lui ; de dégoût pour les choses basses, de violences contre un monde bourgeois ... il y a deux semaines, nous étions à côté l’un de l’autre, à une réunion du congrès ... et voilà, Crevel est mort. Pas dans notre souvenir ... » [16]

Le 6 septembre 1936, Emmanuel Bove tombe gravement malade. Il est atteint d’une pleurésie dont il ne se remettra jamais complètement.

Le 18 octobre, Louise et Emmanuel quittent Compiègne pour Paris dans une situation financière particulièrement catastrophique. Le couple est contraint de s’installer dans le XVI° arrondissement chez la mère de la jeune femme.

« ... Arrivé hier, vers cinq heures et demie à Paris. C’était ma troisième sortie après ma maladie ... C’était merveilleux. Le soleil n’avait pas de chaleur. Il n’y avait pas de vent. La journée semblait être sortie du temps, à un moment heureux, et y avoir laissé toutes ses imperfections quotidiennes. L’arrivée à Paris a été plus extraordinaire encore. Les grandes avenues, les lumières naissantes, les phares des autos sans force ... Toutes les couleurs dans le ciel. Cela, c’est la description sèche. Je voudrais montrer ces nuances extraordinaires. Il faut attendre l’inspiration... »[17]

Henriette, la mère d’Emmanuel Bove, meurt le 4 avril 1937.

Bove, encore mal remis de sa pleurésie, épuisé moralement et financièrement, ne peut assumer le montant des obsèques. Il n’assiste même pas à l’enterrement.

En juillet, publication chez Gallimard d’Adieu Fombonne d’Emmanuel Bove. Accueil mitigé, tant de la part des critiques que de celle des lecteurs : sur les 3.300 exemplaires du tirage, 1.300 seulement seront vendus…

En octobre, toujours assaillis par les problèmes d’argent, Louise et Emmanuel Bove s’installent rue Peterhof dans le XVII° arrondissement.

Au printemps 1938, Louise et Emmanuel Bove qui ont lié amitié avec Marcel Aymé et son épouse, Marie-Antoinette, s’installent auprès d’eux au Cap-Ferret, dans le Bassin d’Arcachon.

Louise donne des cours de sculpture dans la villa de location qu’ils occupent. Pour travailler au calme, Bove se réfugie à Bordeaux.

Il écrit dans son Journal : « …je suis seul dans une chambre d’hôtel comme à la fin de novembre 1916. Mais il y a une différence : j’ai 40 ans. Je regarde le passé, car maintenant, c’est bien le passé la partie la plus importante de ma vie … Rien ne me semble plus tragique dans la vie que cette espèce de clôture qui, à mesure que nous vieillissons, se rapproche de nous. Doucement, le provisoire devient définitif… »

Louise et Emmanuel Bove résident toujours au Cap-Ferret où ils fréquentent assidûment Marie-Antoinette et Marcel Aymé. Tandis que les deux femmes vont à la plage, ces messieurs se détendent, en jouant soit au ping-pong, soit au billard.

Sous le titre

A la fin du même mois, malgré l’appui de Pierre Bost et de Marcel Arland, Gallimard refuse le manuscrit de Mémoires d’un homme singulier, dernier roman d’Emmanuel Bove qui se montre très affecté par ce rejet. L’ouvrage ne paraîtra que près de cinquante ans plus tard chez Calmann-Lévy.

Le 3 septembre 1939, la guerre est déclarée.

Au Cap-Ferret, devant la menace de cette guerre, Emmanuel Bove écrivait le 9 juin dans le manuscrit original de Mémoires d’un Homme singulier : « … Je ne peux plus vivre ainsi. Le dégoût de l’existence que j’ai menée est devenu si fort que j’ai besoin d’une rupture. Sera-ce la guerre qui m’en arrachera ? Il y a une chose dont je suis sûr, la seule chose au monde dont je sois sûr. Si par la faute d’une effroyable incompréhension des peuples, une nouvelle guerre éclatait, cette fois je serai un héros ou je serai tué… »[18]

En mars 1940, le temps d’une « drôle de guerre », Emmanuel Bove redevient Bobobvnikoff. Il est incorporé dans la 2° compagnie des travailleurs au dépôt de cavalerie de Saint-Germain-en-Laye.

« Nous sommes plutôt requis que soldats, écrit-il à Louise, le 27 mars, on nous a remis une sorte de képi de facteur et un costume civil à rayures … Tout cela est bien intéressant et je souffre seulement de ne pas pouvoir te raconter ce que je vois … »[19]

Dans un premier temps, Bove occupe la fonction de secrétaire dans un bureau de l’état-major, puis il est affecté comme « travailleur militaire » dans une fonderie du Cher.

Emmanuel est surpris par l’armistice à Ambert, alors qu’il rejoignait son unité déplacée dans l’Aveyron.

Le 10 juillet, affecté comme secrétaire auprès du major de la zone, il est amené à remplir lui-même sa fiche de démobilisation et, à la rubrique profession, il inscrit laconiquement : « homme de lettres ».

Il reste durant tout l’été à Ambert où Louise l’a rejoint. Le couple se réfugie ensuite à Lyon. Il trouve asile à l’Hôtel des Artistes, maison de passe désaffectée pour un temps, où de nombreux intellectuels, repliés de la capitale, sont réunis par la force des choses.

Dans cet endroit haut en couleurs Bove croise Antoinette Nordmann, la future compagne de Henri Calet qui sera la mère de Monsieur Paul, et sa jeune sœur, réfugiées tout comme lui dans la région lyonnaise.

Inquiétés par la procédure de la législation antisémite du gouvernement de Vichy, Bove et son épouse trouvent asile dans

Bove espère trouver une filière afin de pouvoir gagner Londres via l’Afrique du Nord.

Louise et Emmanuel Bove séjournent toujours à Dieulefit. Bove consacre, lui aussi, une grande partie de son temps à la lecture. Il débute l’écriture d’un nouveau roman, Un homme qui savait, qu’il achèvera en avril de l’année suivante.

Dans cet ouvrage qui ne paraîtra que dix ans après sa mort, en 1985, il se dépeint avec un certain masochisme sous les traits du personnage principal : « … pourtant joli garçon, on ne le remarquait pas. Il était persuadé que ce qu’il écrivait, il l’écrivait pour rien, que personne ne le lirait jamais … Il n’avait pas envie de laisser des traces de lui… »[20]

À Dieulefit, Emmanuel Bove ne peut être informé du décès à Paris, dans l’appartement de l’avenue des Ternes où lui-même mourra deux ans plus tard de celle qui fut si importante pour lui durant son adolescence, « la riche anglaise », Emily Overweg, dernière compagne de son père, le Prusco.

Lors d’un bref passage à Lyon où il s’est rendu pour des formalités administratives, Emmanuel Bove est informé du prochain mariage de sa fille Nora avec Henri de Meyenbourg.

Ayant appris l’existence de filières pour atteindre l’Espagne via l’Ardèche, Louise et Emmanuel Bove trouvent un nouveau refuge au Cheylard mais, dès que la zone Sud est envahie par les troupes allemandes, ils entreprennent le long et périlleux voyage qui va les mener jusqu’en Afrique du Nord.

Le 1er novembre, quelques jours avant le débarquement allié, ils arrivent enfin à Alger. Ils trouvent un appartement boulevard Carnot, à proximité du port.

Une semaine plus tard, Alger est libéré.

Léon Bobovnikoff quant à lui, se retrouve en Allemagne embarqué par le S.T.O. (Service du Travail Obligatoire) et il travaille comme aide-comptable.

Emmanuel Bove fréquente Les Vraies Richesses, la minuscule librairie de la rue Charras, tenue par Edmond Charlot. Ilretrouve son ami Philippe Soupault et rend visite dès son arrivée de Tunis à André Gide qui l’invitera souvent à prendre le thé et à être son partenaire aux échecs. Par respect pour le grand homme, réputé être un mauvais perdant, Emmanuel Bove ne le battra qu’à deux reprises.

Il remet à Edmond Charlot le manuscrit de Départ dans la nuit, que ce dernier donnera en lecture à Albert Camus, son conseiller littéraire. Miracle ! en cette période si trouble, Emmanuel Bove reçoit un a-valoir de son nouvel éditeur… Le manuscrit est dédié au Général de Gaulle. En raison de la pénurie de papier, l’ouvrage ne paraîtra qu’en juin 1945, à Paris.

Max Jacob converti depuis une bonne trentaine d’années, est contraint de porter l’étoile jaune. Il est sans nouvelles de son frère Gaston et sa sœur Myrté-Léa, déportés à Auschwitz depuis un an. Le 24 février 1944, il est à son tour arrêté dans son refuge de Saint-Benoît-sur-Loire. Emprisonné à Orléans il est conduit au camp de Drancy où il décède d’une pneumonie quelques jours plus tard, le 5 mars.

Emmanuel Bove espère toujours quitter Alger pour Londres. Il demande sans succès à Saint-Exupéry d’intervenir en sa faveur, mais malgré les efforts de celui-ci, ses démarches n’aboutiront pas. Il connaît à nouveau des problèmes de santé. Les séquelles de sa pleurésie se sont aggravées suite à un paludisme contracté en Afrique du Nord.

C’est par la presse qu’il apprend la mort de Jean Giraudoux et celle de Max Jacob à qui il consacrera dans

Comme beaucoup de réfugiés français vivant à Alger, le 25 août, jour de

Pour payer les frais du voyage qui va permettre au couple Bove d’embarquer sur le Jeanne d’Arc le 21 octobre, Louise a engagé ses bijoux au Mont de piété. De Toulon, tous deux arrivent à Paris, via Marseille, et s’installent 59, avenue des Ternes, chez Victor, le demi-frère d’Emmanuel qui est encore prisonnier de guerre en Allemagne.

Dès son retour à Paris, Emmanuel rencontre Gaston Gallimard qui, à son vif désappointement, refuse le manuscrit du Piège. Le roman sera publié au début de l’année suivante par Pierre Trémois.

1945 Rue Lafayette, Emmanuel Bove rencontre par hasard son frère Léon qui, libéré du S.T.O., revient d’Allemagne. Il retrouve aussi ses amis parisiens, Pierre Bost, Marcel Aymé, Dignimont, Jean Oberlé, revoit sa fille, fait la connaissance de son gendre, Henri de Mayenbourg et de sa petite fille, Annie.

Le 27 mars, il note dans son agenda : « Tombé malade ».

Courant juin, Victor Bobovnikoff, le demi-frère d’Emmanuel Bove rentre chez lui, 59 avenue des Ternes à Paris, après cinq ans de captivité passés en Allemagne. Sa mère est morte durant son absence et son frère, inconscient, repose dans son lit. Car l’état de santé d’Emmanuel s’est détérioré…

Juillet, une canicule inhabituelle sévit sur Paris. C’est le premier quatorze juillet de

Le médecin appelé à son chevet rédigera en termes techniques l’acte de décès, de telle sorte que l’on ne comprend pas très bien de quelle maladie a succombé Emmanuel Bove : « Monsieur Emmanuel Bove est décédé ce matin de cachexie et défaillance cardiaque faisant suite à une série d’accès palustres suraigus. »

Dans le courant de l’automne, paraissent deux des romans écrits par Emmanuel durant l’Occupation : Le piège, chez Pierre Trémois et Départ dans la nuit, à

Avant de mourir, il avait désigné son ami Marcel Aymé comme légataire universel.

Lors d’une démarche pour la publication de Non Lieu Marcel Aymé est à la fois inquiet, mécontent et contrarié. La rédaction du journal Les Etoiles à qui il a confié le manuscrit original, a égaré - ou plus exactement perdu- la page 208, située à la fin du chapitre IV. Il écrit à Louise qui se trouve alors en Grande-Bretagne : « Vous pouvez penser en quel ennui je me trouve. Je sais qu’il existe une deuxième copie du roman, mais l’avez-vous en Angleterre avec vous, et si elle est restée à Paris, y a-t-il quelqu’un à qui on puisse la demander ? » [22]

Heureusement le feuillet perdu sera finalement retrouvé et le roman posthume paraîtra dans sa version intégrale chez Robert Laffont au mois d’octobre.

Ainsi la biographie d’Emmanuel Bove ! Il semble toujours qu’il y manque un feuillet… perdu… égaré…

Mon cher Bove,

Votre dernier billet, daté des premiers jours du mois de juillet 1945, est laconique. Il n’en est pas moins bouleversant : « … Je me demande parfois à quoi j’ai bien pu employer le temps dont je ne garde pas le souvenir… »

Quand je l’ai reçu, j’ai été très troublé. Certes, l’écriture était mouvante, mais je ne pouvais imaginer que ces lignes seraient les dernières que vous m’adresseriez.

Et voilà… Avec la discrétion qui vous a toujours caractérisé, vous êtes parti sur la pointe des pieds, parmi les pétards et les flonflons des bals du premier 14 juillet d’un Paris fraîchement libéré.

Il faisait pourtant une chaleur éprouvante. Quand Louise a refermé les volets de l’appartement de l’avenue des Ternes, c’était certes en signe de deuil, mais aussi pour vous isoler de l’euphorie ambiante d’une population en liesse qui célébrait bruyamment sa liberté recouvrée.

« Les jours de fête sont pour moi un supplice », aviez-vous écrit. Vous ne pouviez pas tomber plus mal…

En plus, choisir un vendredi 13 pour prendre la tangente, il faut oser le faire !

La presse rendra compte de votre décès en utilisant une formulation on ne peut plus lapidaire : « Emmanuel BOVE EST MORT »

Comme si, en ces jours de réjouissance générale, on ne voulait pas prendre le risque d’attrister l’esprit des lecteurs en se répandant à l’excès sur la disparition d’un civil, même si, de son vivant, il avait été un écrivain un peu célèbre.

Seul Pierre Bost, l’ami de toujours, saura trouver les mots de l’émotion : « …Nous sommes déjà du voyage qui laisse des morts aux escales : Eugène Dabit, Paul Nizan, Antoine de Saint-Exupéry, Jean Prévost, Emmanuel Bove. Déjà les doigts d’une main… »[23]

Vous-même aviez d’ailleurs écrit : « …Dire la sensation étrange qu’on éprouve quand, en feuilletant un magazine, on voit que tant de gens qu’on connaissait sont morts. Ce qui est frappant, c’est qu’il semble qu’à ce moment, on bénéficie d’un répit… »

Au fil de ses errances, Bâton Victor cherchait ses amis. Les vôtres, de plus en plus nombreux, ont su vous trouver au fil de votre œuvre, même si celle-ci s’est brutalement interrompue alors que vous n’aviez que quarante-sept ans…

Fidèlement vôtre

François Possot

Une rue dans le petit Montrouge

La chambre où habite Victor Bâton, le héros de Mes Amis, est située dans une rue qui n’est pas nommée ; la seule chose que je peux savoir d’elle est que les immeubles qui la bordent sentent encore la pierre sciée et qu’elle se trouve à Montrouge, enfin plus précisément dans le quatorzième arrondissement auquel le petit Montrouge fut annexé en 1860. Dans les années vingt on disait plus facilement : Montrouge, Passy, Belleville, Auteuil plutôt que de nommer ces lieux par la numérotation de leur arrondissement.

Plus tard, chassé par ses propriétaires, il se réfugiera dans une chambre d’hôtel vraisemblablement parisienne, mais dont l’adresse n’est pas non plus indiquée. Il nous est simplement précisé que le héros est bien heureux d’avoir quitté Montrouge et que lorsqu’il ouvre la fenêtre il entend les roues de fer d’un tramway. Nous ne saurons rien de plus.

Pourtant les autres personnages du roman - ces chers Amis -, ont tous, pour ainsi dire, pignon sur rue : Lucie Dunois, tient un débit de vin rue de Seine ; Henri Billard vit à l’hôtel du Cantal, rue Gît-le-Cœur ; Monsieur Jean-Pierre Lacaze, 6 rue Lord-Byron ; Blanche de Myrtha, au Modern’Hôtel, rue Lafayette[24] ; alors pourquoi donc notre narrateur, tout le long de son monologue, a-t-il voulu taire par deux fois son adresse ; tandis qu’il divulgue sans pudeur celle de ses Amis ?

Il n’y a pas, je le crois, chez Emmanuel Bove, une volonté de masquer ces lieux, mais sans doute simplement une omission ; c’est sans s’en rendre compte qu’il abandonne son héros dans ce no man’s land du petit Montrouge ; ou peut-être pour rendre encore plus misérable, en la privant d’adresse, cette chambre qu’occupe Victor Bâton et dans laquelle il se réveille la bouche pâteuse et des larmes sèches sur les paupières ; et lorsqu’il ouvre ses fenêtres elles ne donnent nulle part ou plus précisément n’importe où dans cet ailleurs auquel mènent la solitude et la pauvreté ; dans une rue sans nom où les immeubles sentent encore la pierre sciée.

Emmanuel Bove écrit en grande partie Mes Amis en Autriche et termine son roman dans une chambre d’une petite rue du cinquième arrondissement, rue Berthollet ; une petit rue accolée à l’hôpital du Val-de-Grace où il naquit un quart de siècle plutôt ; ainsi Victor Bâton vint au monde à deux pas de ce lieu qui vit naître Emmanuel. Par cette mise au monde, Emmanuel Bove rejette l’enfant qu’il a été.

Bove est un écrivain qui sait que l’on ne raconte bien que ce que l’on connaît le mieux : soi-même. C’est donc certainement un peu de lui qu’il met dans son Victor ; il remue cette marionnette en fouillant dans ses souvenirs, ceux d’avant la guerre, cette guerre de 14 qu’il ne fera qu’en 18[25], et aussi ceux qui suivent sa démobilisation. Cette rue, après tout, il saurait lui la nommer, nous la montrer en nous indiquant du doigt la fenêtre de ce sixième étage dans cet immeuble qui sent la pierre sciée. Il suffit de lire la biographie d’Emmanuel Bove pour se rendre compte qu’il déménageait constamment, peut-être nous manque-t-il une adresse, celle de Victor Bâton…

J’aime dans Paris rencontrer une plaque qui nous dit : ici vécut… ici mourut… ici fut arrêté, tel ou tel écrivain ; c’est comme si ces écrivains donnaient un deuxième nom de baptême à une rue, une avenue, une impasse. J’avais envie de retrouver cette rue du petit Montrouge où vécut Victor Bâton. J’aurais après avoir retrouvé ce lieu placé une plaque sur laquelle j’aurais inscrit : « Ici vécut Victor Bâton héros ».

Pour cela il me fallait des indices ; et les seuls indices que je pouvais trouver ne pouvaient être que dans le livre ; chercher dans l’absence de ce nom de rue, le regard posé par l’auteur sur le lieu. Ainsi je relus attentivement Mes Amis à l’affût d’un détail, quelque chose qui me permettrait de resserrer le périmètre parisien où se trouvait la rue de Victor Bâton.

De sa fenêtre il voit : des toits de zinc bleus, des cheminées, (…) et la tour Eiffel avec son ascenseur au milieu. Il prend son café à côté de chez lui, dans un estaminet… Plus loin se trouve une épicerie. Il y a aussi une boucherie dans sa rue et la boulangerie est bien tenue. Souvent il s’arrête devant une mercerie où les gamins du quartier achètent des amorces et il est obligé de passer devant la laiterie où travaille sa voisine. Jusque-là pas de quoi dénicher un chat.

Dans le chapitre suivant on apprend que quelquefois il déjeune à la soupe populaire du Ve arrondissement, mais qu’il préfère le petit débit de vin de la rue de Seine. Cela nous éloigne de Montrouge… Peut-on vraiment avoir l’habitude de déjeuner aussi loin de chez soi ?

D’habitude, en sortant de chez moi, je me dirige vers la rue de Seine. Ce jour-là, j’eus pour but les fortifications. Ici une nouvelle fois le narrateur fait allusion à la rue de Seine vers laquelle il se dirige d’habitude en sortant de chez lui. Pourtant pour atteindre cette rue qui commence derrière le Sénat, il faut une sacrée trotte si l’on vient du quatorzième ; mais Victor Bâton est un oisif dont le seul loisir et de traîner dans le quartier chic de

Mon enquête aurait pu s’arrêter dans le bureau de l’industriel Jean-Pierre Lacaze, si j’avais pu lire au-dessus de son épaule au moment où il note le nom et l’adresse de Bâton ; mais dans le roman nous n’avons que ces quelques mots : Après avoir noté mon nom et mon adresse, il (Lacaze) sonna…

Chapitre suivant, au petit jour, Victor Bâton se dirige vers la station de tramways la plus proche de chez lui pour se rendre à l’usine de Monsieur Lacaze, à Billancourt. A peine est-il assis, que la receveuse qui baille, hèle :

J’avais épuisé les indices du roman en laissant notre héros dans une autre chambre, une autre solitude, un autre quartier ; quelque part entre la rue de Seine,

Bâton, l’errance parisienne

Dans une lettre à Louise, Emmanuel Bove explique comment il semble approcher de ce qu’il veut être : Un homme qui écrit se croit un petit Dieu. Il doit créer un monde. Et il sera d’autant plus grand que le monde créé par lui sera vaste et vivant. Ce monde, Emmanuel Bove le créera ; mais avait-il rêvé qu’il soit plus vaste… plus vivant ? Et faut-il trouver une réponse dans ce bref et impertinent : Quelle drôle d’idée ! qu’il lancera à Jean Gaulmier qui lui avouait aimer son univers et s’y trouver bien.

Pourtant c’est bel et bien un univers que nous a moulé Bove. Un univers dans lequel les personnages sont dessinés d’un trait identique et vivent une condition commune : leur malheur tranquille. Ce malheur tranquille qui ira jusqu’à troubler le sommeil d’un Paul Léautaud, lorsqu’il se risqua à fourrer son nez dans la lecture de

Avalé par la ville qui ne veut plus le vomir, Bâton s’y sent bien parce qu’il ne s’y sent pas trop mal, mais aussi parce que Paris est le lieu au monde où l’on peut le mieux se passer de bonheur. C’est sous ce rapport qu’il convient si bien à la pauvre espèce humaine.[26]

Dans ce Paris où l’on se passe de bonheur, le Bâton des romans de Bove, est oisif, affamé et sans le sou. Il habite des chambres d’hôtel de troisième catégorie et traîne, infatigable, dans les rues à l’affût de tout. Lourd de sa misère affective, il semble longer un corridor de vitrines illuminées qui l’émerveillent. La ville est impitoyable, elle l’appâte de ses fastes, lui permet d’assouvir un moment de luxe qu’il payera de privations, du moment qu’ [il] possédait de quoi satisfaire immédiatement ses besoins, peu lui importait l’avenir.

La ville lui donne la mesure effrayante de sa solitude ; elle l’immerge dans la foule des boulevards, des places, des lieux publics où les passants [le] dévisagent. Mais cette ville implacable le couve et le protège aussi. Il y est en sécurité. Il ne lui vient jamais à l’idée de la quitter pour un lieu tranquille en bord de mer, un coin de campagne paisible. Que ferait-il de sa solitude, de son oisiveté, de son manque d’argent, ailleurs que dans le ventre de Paris. Que fait le Bâton d’Adieu Fombonne lorsqu’il se retrouve seul dans la maison de Cottereaux, faisant sa cuisine lui-même par économie, se couchant chaque soir dans un lit défait ? Et bien, il plie bagage et prend un train pour Paris ! Car il n’avait plus d’ambition, plus de soucis. Il était libre, seul. Louise Aftalion également fera le voyage entraînant son fils dans l’horreur de

Il suffit un soir de descendre la rue d’Amsterdam jusqu’au carrefour de Saint-Lazare, ou le boulevard Sébastopol jusqu’à la gare de l’Est pour comprendre que la ville engendre chaque nuit une multitude d’orphelins qui n’ont plus qu’elle au monde. Dans ces rues, on peut tout aussi bien apercevoir Bâton derrière les vitres d’une sandwicherie grecque, mâchant mollement des frites jetées à même le plateau ; ou lisant un livre de poche, parmi des couples, dans la file d’attente d’une salle de cinéma ; où encore sur un banc de la place Saint-Sulpice avec une cloche du quartier, penchés l’un vers l’autre ils se racontent. Bâton erre dans cette ville, incomparablement puissant et libre. Puis au bout de sa nuit, lorsqu’il se décide enfin à rentrer chez lui, il se [souvient] du couloir obscur de sa maison, de la cour humide, des marches étroites de l’escalier, de sa chambre, sans feu, sous les toits. A tout cela, il [préférera] la tiédeur de la rue. Cette échappatoire, il ne pourrait la trouver ailleurs que dans ce lieu. Pour le Bâton des romans d’Emmanuel Bove Paris est une fête, mais une fête où il n’a, pour tout carton d’invitation, que sa solitude exilée pour la nuit de sa chambre d’hôtel. Dans cette fête, il circule avec précaution et gêne, en imaginant que chacun se doute qu’il n’y est pas convié ou alors par omission.

Le Bâton de Mes amis est évidement un nom d’emprunt qu’Emmanuel utilisera pour décrire sa propre errance parisienne d’avril 1916 à avril 1918, celle d’un certain Bobovnikoff que la police suspicieuse de Clemenceau arrêtera alors qu’il traînait, peut-être sur les grands boulevards ou qu’il remontait la rue Saint-Jacques depuis son hôtel du 298.

Pour Emmanuel tout commence un jour de juillet 1897 ; sans doute une fin d’après-midi, alors qu’il pleuvait sur le Panthéon un crachin d’eau de Seine ; alors qu’un tramway évitait, devant le Luxembourg, une vieille dame voilée d’un crêpe ; alors que les cloches d’une église voisine (peut-être Sainte-Geneviève ou Saint-Sulpice) prenaient leur élan pour sonner l’heure ; à cet instant précis dans une chambre de bonne, au numéro 9 de la rue Soufflot, un gamète mâle atteignait l’ovule de mademoiselle Henriette Michels. Neuf mois plus tard, le 20 avril 1898, naissait Emmanuel Bove.[27] Ce jour là, ses parents descendront, à pied, la rue Saint-Jacques pour atteindre la maternité du boulevard Port-Royal. La mère devait se tenir le ventre en marchant, soutenue (nous l’espérons) par le Prusco[28](le père, l’autre Emmanuel Bobovnikoff) ; et l’enfant, le cœur battant, l’oreille plaquée contre le sein de sa mère, reculait le moment de venir au monde, en écoutant les bruits de cette vie parisienne qui, peut-être déjà, forgeaient son inquiétude.

C’est dans cette rue, vingt ans plus tard, qu’Emmanuel Bove logera dans un hôtel dont nous devinons la chambre. Il y a quelques jours, je m’étais fixé comme objectif de remonter la rue Saint-Jacques, depuis cet hôtel, jusqu’au croisement de la rue Soufflot, en essayant d’imaginer la silhouette d’Emmanuel marchant devant moi ; les silhouettes de ses parents avançant l’un contre l’autre, pressés d’atteindre leur but : la maternité de Port-Royal. Mais je n’ai pas retrouvé l’hôtel dont parlent les biographes d’Emmanuel Bove. La rue Saint-Jacques ne porte pas, aujourd’hui, de numéro 298. À cet endroit, entre les numéros 296 et 304, au niveau de la rue du Val-de-Grâce, on a ouvert une place, celle d’Alphonse Laveran - il fallait au moins une place pour ce premier prix Nobel français de médecine -. Je me suis assis sur un banc, l’endroit était calme et j’ai cherché dans cet espace où pouvait s’élever l’hôtel du 298. Finalement j’aime que le Bâton de cette époque ait habité un Paris qui n’existe plus ou du moins que l’on ne peut plus retrouver. L’hôtel d’Emmanuel Bobovnikoff est dans un de ses romans : sa biographie ; il n’existe que pour le lecteur et ne se trouve sur aucun plan de Paris ni dans aucun bottin parisien.[29]

L’errance parisienne est toujours présente dans l’œuvre d’Emmanuel Bove, pas un seul de ses romans n’échappe à une courte traversée des rues de Paris, ces rues de Paris dont on ne peut parler sans les nommer, ainsi Patrick Modiano qui les ronronne presque comme un chat, avec le visible plaisir d’entendre leur sonorité : rue de l’Abbé de L’épée, rue de l’Eperon, etc., ainsi Maigret que l’on transporte toujours en voiture (quelque chose comme une Citroën noire) jusqu’aux lieux des crimes ou aux adresses des témoins, ces rues que Georges Simenon inscrit avec la précision d’un policier dactylographiant son rapport. Emmanuel Bove, pour sa part, s’il cite souvent les rues où habitent ses personnages : l’ami Billard à l’hôtel du Cantal, rue Gît-le-Cœur, la mère et le fils Aftalion, dans leur déchéance, habiteront des lieux aussi divers que la rue Eugène-Manuel à Passy ou la rue de Calais entre Pigalle et la place Clichy ; il omet parfois de révéler leur nom, ils ne sont plus que des rues qu’Emmanuel Bove ne veut baptiser, ainsi Bâton habite à Montrouge une rue où les immeubles sentent la pierre sciée, Armand suit une rue si étroite que les fouets des voitures [le touchent] en passant, Nicolas et Louise Aftalion occupent au plus bas de leur descente en enfer, un hôtel étroit de sept étages, encastré entre deux maisons basses [dont] la pièce [donne] sur la rue… une rue sans nom. Si nous devions suivre leur cheminement dans la capitale, il y aurait toujours un moment où on perdrait leur trace, comme on perd la trace d’Emmanuel Bove au 298 de la rue Saint-Jacques.

C’est surtout dans son roman Armand que le no man’s lands est le plus flagrant, les personnages circulent dans un labyrinthe de quartiers, de places, de rues, sûrement parisiennes, mais qui ne portent pas de nom. Elles sont décrites, mais point nommées, comme des inconnues rencontrées par hasard dans Paris.

Nous venions de la rue Soufflot, nous avons descendu la rue Saint-Jacques jusqu’à la maternité de Port-Royal, nous avons cherché l’hôtel du jeune Bobovnikoff, il ne nous reste plus qu’à poursuivre notre chemin, un peu plus bas, jusqu’au cimetière du Montparnasse pour nous rendre au caveau de la famille Ottensooser, où repose Emmanuel Bove. C’est aussi sur une rue de Paris que donne ce caveau : la rue Emile-Richard. Une des rares - peut-être bien la seule - de Paris à ne pas avoir d’adresse. Un nom mais pas de numéro ? Elle est creusée dans le cimetière du Montparnasse et a pour façade les hauts murs du cimetière qui assombrissent la chaussée. On y a planté, à intervalles extrêmement réguliers, des platanes qui gênent la marche lorsqu’on emprunte ses trottoirs à deux. D’ailleurs, cet Emile Richard n’existe même pas dans le dictionnaire que je possède, était-il chimiste, poète, industriel, mon Larousse ne me l’apprend pas (mais pouvons-nous faire confiance aux dictionnaires qui ont si longtemps occulté Emmanuel Bove de leurs pages).

Lorsqu’on observe l’allée du cimetière, entre la porte du caveau et le mur, il nous semble qu’elle ait été anciennement le trottoir de cette rue Emile Richard, que ce mur fût bâti bien après la construction de cette section du cimetière. Le tombeau d’Emmanuel est une des rares sépultures que je visite ; j’y laisse à chacun de mes passages un caillou et reste un court moment à écouter la bonne rumeur[30]de la rue. Cette rumeur parisienne toujours présente qu’Emmanuel Bove percevait déjà dans le sein de sa mère et qui persiste toujours si proche de sa tombe ; cette rumeur qui l’atteignait aussi derrière les murs des hôtels où il vécut ; cette rumeur qu’il entendait, lorsqu’il n’écoutait pas battre son cœur, la nuit dans une chambre du 298 rue Saint-Jacques.

Revenons aux impressions laissées par La coalition sur Paul Léautaud ; trois semaines après sa lecture du roman, le 17 février 1928, mal remis du malaise, il essaye de convaincre Yves Gourdon - chroniqueur de Vient de Paraître - qu’il n’y a là qu’un livre, si bien exécuté qu’il soit, que n’importe quel autre écrivain aurait pu l’écrire. (…) Or un livre qu’un autre que son auteur aurait pu écrire tout aussi bien, qu’est-ce que c’est ? Ce n’est rien.[31] Il se vengeait là de l’insomnie que lui avaient provoqué la mère et l’enfant Aftalion. Mais ce qui nous interpelle dans cette petite méchanceté, c’est que le roman d’Emmanuel Bove donne une telle impression de facilité qu’il semblerait pouvoir être tout aussi bien écrit par un autre. Ce roman touche à l’universel dont nous parlions plus haut. Emmanuel Bove fait glisser sa plume entre nos doigts. Ses romans nous émeuvent par leur clarté, nous atteignent par leurs détails touchants. Ils nous apparaissent soudain si évidents qu’il nous semble que nous aurions pu écrire ces impressions si justement peintes ; que n’importe quel autre écrivain aurait pu écrire les situations inévitables où se précipitent les héros.

Un Pierre Neuhart, un Charles Benesteau ou un Victor Bâton qui acceptent pratiquement sans révolte, sans rancune, sans question, leur destin tragique amènera aussi les rédacteurs d’un Dictionnaire des littératures (éditions PUF-1968) à s’interroger sur les romans d’Emmanuel Bove, où se trouvent dépeints dans des situations complexes et minutieusement observés des caractères faibles dont le comportement reste souvent inexpliqué, diront-ils. En fait, les romans de Bove auraient pu tous s’intituler Une Vie, d’ailleurs : Armand, Un Célibataire, Un suicide, Uncaractère de femme, Un soir chez Blutel, ce ne sont pas là des titres, plutôt des repères inscrits sur les chemises cartonnées qui contenaient les manuscrits.[32] Ces romans racontent simplement une vie avec tous ce qui peut rester d’inexplicable dans le comportement de ceux qui la traversent. Lorsque Emmanuel Bove se remémore les épisodes de sa propre existence, c’est aussitôt un roman qui lui vient sous la plume : Beau-fils,

J’ai été amené à rédiger une préface pour Un amour de Pierre Neuhart, je m’étais fixé pour objectif de donner envie de lire le roman ; mais peut-on sérieusement songer à donner envie de lire Emmanuel Bove ? Il faut le lire et se dépatouiller avec tout ce qu’il nous fourre dans les recoins de l’âme, toucher la pulpe de son malaise et avoir envie de se lever pour crier Assez !, sans pour autant que nous tombent des mains ses romans dans lesquels personne ne se décide à ouvrir en grand les fenêtres. On ne peut fourrer son nez, dans l’œuvre ou la vie d’Emmanuel Bove sans pénétrer dans les plis même de son existence et ressentir une sorte d’asphyxie, d’asthme mental, du malaise quoi !

Il m’arrive souvent de rencontrer des lecteurs d’Emmanuel Bove, des amoureux de son univers ; je les regarde avec surprise et incrédulité avec au bout des lèvres ce Quelle drôle d’idée que je n’ose plagier. Ils sont de plus en plus nombreux, mais je suis persuadé que personne n’a pu leur donner envie de lire Emmanuel Bove, ils sont tombés, comme cela m’est arrivé, sur un de ses romans comme sur une lettre qui ne leur était pas adressée.

A vau-l’eau, mes amis

Bâton et Folantin

A la lecture d’A vau-l’eau d’Huysmans, on ne peut s’empêcher de trouver dans le personnage de Jean Folantin un air de cousinage avec le Victor Bâton de Mes amis. Folantin, célibataire, bureaucrate aigri à la méchanceté ravalée, ne cesse d’arpenter les quartiers de Paris dans l’espoir de dénicher un gargot, un mannezingue qui conviendrait à sa bourse et à son estomac délicat ou plutôt malade. Mais il ne rencontre que des bouillons où il a recours [à des] filles dont les costumes de sœur évoquent l’idée d’un réfectoire d’hôpital, des marchands de vins où l’on sert des viandes insipides, encore affadies par les cataplasmes des chicorées et des épinards. Tout au long de ce court roman, Folantin tentera de manger à sa faim, sans risquer de mauvaises digestions, sans avoir à supporter la proximité d’autres clients et sans trop devoir délier sa bourse. Quête aussi vaine que sera celle de Victor Bâton pour rompre sa solitude et trouver un véritable ami, ou bien une maîtresse à qui [il confierait ses] peines. Ces deux courts romans s’achèvent, pour leur héros, par l’acception de leur simple condition humaine : Bâton écoute les battements de son propre cœur et finit par se convaincre que la solitude est belle, il suffirait pour cela d’être assez fort pour la supporter ; Folantin comprend qu’il a eu tort de vouloir améliorer son ordinaire et que le mieux n’existe pas pour les gens sans le sou ; seul le pire arrive. Réduit à leurs propres dimensions, revenu d’ailleurs pour n’être plus qu’ici et maintenant, ils se découvrent bien décevants, c'est-à-dire inexorablement eux-mêmes !

Le caractère de ces deux cousins diverge peu, la différence tient à leur attitude face à l’irréversible fatalité qui les frappe : Jean Folantin tente de la repousser, il est tendu et se débat ; Victor Bâton l’imagine dans l’ordre des choses et l’accepte : J’ai envie de bouger comme quand je m’imagine que je suis attaché. Mais je résiste : il faut dormir. Tous deux ne sauraient subsister hors de la ville. Pourraient-ils ailleurs qu’à Paris courir d’une rue à l’autre, d’un quartier à l’autre à la recherche d’un restaurant correct où l’on est pas foulé ; pourraient-ils ailleurs que dans Paris espérer, en se mêlant à un attroupement ou à la foule anonyme des boulevards, rencontrer un ami ? Il n’y a pas d’échappatoire, les murs de la ville sont pour eux l’indispensable rempart qui les protège de leur singularité. Hors de ses portes, ils seraient mis à nu, exhibés comme des idiots du village, montrés du doigt comme ces ermites que l’on voit passer silencieux et hagards.

La femme aussi est plus accessible dans la ville pour ces deux timides que sont Folantin et Bâton ; mais tous deux tomberont, à la fin de leur périple, sur des créatures plus misérables qu’eux-mêmes, vivant dans des chambres plus sordides que les leurs : Un mouchoir séchait sur le calorifère. Une chemise pendait à la clef d’un placard. Une bottine crottée traînait sous une chaise et une pincette de cuisine lui faisait vis-à-vis sous une table. Ici les descriptions peuvent se juxtaposer, le lieu de leurs ébats (quasi forcés) est le même. C’est de cette chambre qu’ils s’enfuiront tous deux écœurés en gardant le souvenir des bouches de leurs maîtresses d’une nuit ; une bouche un peu grande avec de toutes petites moustaches noires au bout des lèvres qui, à force d’être séparées, n’avaient plus l’air d’appartenir à la même bouche. Ici également, j’ai pu enchevêtrer les détails. Pour Bâton et Folantin, cette nuit dans une chambre d’hôtel de la rue Lafayette pour l’un, dans une chambre sans feu dont les murs semblent trembler pour l’autre, sera le révélateur du cul-de-sac de leur existence ; en libérant d’un spasme leurs désirs, ils se réveilleront enfin du cauchemar, pour en pénétrer un autre, bien plus pénible : celui de leur propre condition humaine.

On dit d’Huysmans qu’il n’a pas son pareil pour débusquer le détail qui fait vrai ; d’Emmanuel Bove qu’il a le sens du détail touchant. Tous deux quadrillent le texte de ces petits éclairages, comme s’ils disposaient de minuscules spots pour dévoiler dans son ensemble la peinture murale d’une église. Plus nous avançons dans la lecture des pages d’A vau-l’eau ou de Mes amis, plus nous apparaissent les tics, les manies, les obsessions d’un Folantin, d’un Bâton, ces détails sont si nettement montrés (ni grossis ni exagérés, mais simplement minutieusement montrés) que nous pourrions nous réveiller en pleine nuit et, effrayé comme l’a été Paul Léautaud, murmurer : On se voit soi-même dans une déchéance de ce genre !

Lorsque Bove ou Huysmans décrivent leurs personnages, soit dans un bouillon de la rue Bonaparte, à la fin du dix-neuvième siècle, ou dans un débit de vin de la rue de Seine au début du siècle dernier, ils n’établissent pas là, un état des lieux qu’il suffirait d’archiver au mémorial d’un passé révolu ou dans une sorte de musée Carnavalet de la littérature parisienne ; ils nous montrent, de détails débusqués, de détails touchants, un lieu universel ou vivent des personnages universels, que nous pourrions rencontrer et reconnaître encore aujourd’hui dans une rue de Paris.

Si l’on sait qu’Huysmans fut un adepte de l’école naturaliste, avant de devenir l’oblat que l’on connaît, nous pourrions imaginer qu’Emmanuel Bove inventa quelque part l’autofiction naturaliste.

François Possot (mai 2012)

[1] Samuel Becket

[2] Pages de journal retrouvées - 19 octobre 1936.

[3] K.J. Huysmans

[4] Emmanuel Bove - Le crime d’une nuit in Henri Duchemin et ses ombres

[5] Emmanuel Bove - Un soir chez Blutel - 1927.

[6] Max Jacob - La rue Ravignan in Le laboratoire central.

[7] Propos de Léon Bobovnikoff rapportés par Raymond Cousse.

[8] Emmanuel Bove - Le beau-fils

[9] Nora de Meyenbourg, entretien avec Raymond Cousse

[10] Emmanuel Bove - Bécon-les-Bruyères

[11] Emmanuel Bove – article nécrologique in Les Nouvelles Littéraires (19 juillet 1945)

[12] Pierre Bost - Journal

[13] Emmanuel Bove - Lettre à son frère Léon 15 février 1931

[14] Max Jacob - Lettre à Emmanuel Bove, datée du 23 juin 1931

[15] Emmanuel Bove - Lettre à son frère Léon

[16] Eugène Dabit - Journal Intime

[17] Emmanuel Bove - Journal

[18] - Cité par Jean-Luc Biton in Emmanuel Bove, la vie comme une ombre

[19] - Emmanuel Bove - Lettre à son épouse citée par Jean-Luc Bitton in Emmanuel Bove, la vie comme une ombre.

[20] - Emmanuel Bove - Un homme qui savait

[21] Emmanuel Bove - Max Jacob est mort - «

[22] Marcel Aymé - Lettre du 18 avril 1946 à Louise Bove

[23] - Les Lettres Françaises du 21 juillet 1945.

[24] - Il faut tout de même noter que le marinier Neveu, pour sa part est un véritable Sans Domicile Fixe.

[25] - Il n’a fait la guerre de 14 qu’en 18… Note non datée de Louise Bove

[26] - Madame de Staël

[27] - Je me suis permis de plagier le scénario d’Amélie Poulain, parce qu’il convient bien au personnage d’Emmanuel Bove.

[28] - Léon, le frère d’Emmanuel appelait ainsi leur père.

[29] - Dans le Dictionnaire historique des rues de Paris de Jacques Hillairet , il existe un 298 qui fut l’emplacement d’un poste de gardes-français dans la seconde moitié du XVIIIème siècle. On a retrouvé à proximité une borne défendant en 1724 de bâtir au-delà de cet endroit.

[30] Peter Handke - Préface de

[31]Journal de Paul Léautaud du 17 février 1928.

[32] J’exclus de cette remarque Mes Amis qui reste, nous le savons tous, le plus beau titre du monde.

Emmanuel et Louise Bove sur le Grand Pont à Lausanne

BIBLIOGRAPHIES

* MES AMIS - roman - collection « Colette » - 1924 (Ferenczi & fils) - Rééditions 1932 « Le Livre de demain » (Fayard) – 1977-1993 (Flammarion) Lvre de Poche 1980 - J’ai Lu 1986

* ARMAND - roman - 1927 (Emile-Paul frères)nRééditions 1977-1993 (Flammarion)

* BECON-LES-BRUYERES - 1927 - « Portrait de

* LE CRIME D’UNE NUIT - nouvelle - 1927 (Emile-Paul frères)

* UN PERE ET SA FILLE - nouvelle - 1928 (Au Sans Pareil)

*

*

* CŒURS ET VISAGES - roman - 1928 (Editions de France) Réédition 1988 (Calmann-Lévy)

* HENRI DUCHEMIN ET SES OMBRES - nouvelles - 1928 (Emile-Paul frères) Réédition 1983 (Flammarion)

* L’AMOUR DE PIERRE NEUHART - roman - 1928 (Emile-Paul frères) Rééditions 1986 et 1998 - Préface de David Nahmias (Le Castor Astral)

* UNE FUGUE - nouvelle - 1929 (Editions de

* PETITS CONTES - nouvelles - 1929 « Les Losanges » (Les Cahiers Libres) »

* MONSIEUR THORPE - nouvelle - 1929 (

* UN MALENTENDU - nouvelle - 1930 « Les Œuvres Libres » (Fayard)

* JOURNAL ECRIT EN HIVER - roman - 1931 (Emile-Paul frères) Réédition 1983 (Flammarion)

* UN CELIBATAIRE - roman - 1932 (Calmann-Lévy) Réédition 1987 (Calmann-Lévy) - 1989 Presses Pocket

* UN SUICIDE (

*

* LE MEURTRE DE SUZY POMMIER - 1933 - (Emile-Paul frères) Réédition 1987 (EST)

* LE BEAU-FILS - roman - 1934 (Grasset) Réédition 1991 (Critérion) * HISTOIRE D’UN SUICIDE (

* LE PRESSENTIMENT - roman - 1935 (Gallimard et « Les Œuvres Libres - Fayard)Réédition 1991 (Le Castor Astral)

* L’IMPOSSIBLE AMOUR - roman - 1937 (feuilleton dans « Paris-Soir) Réédition 1994 (Le Castor Astral)

* L’IMPOSSIBLE AMOUR - roman - 1937 (feuilleton dans « Paris-Soir) Réédition 1994 (Le Castor Astral)

* ADIEU FOMBONNE - roman - 1937 (Gallimard) Réédition 1994 (Le Castor Astral)

*

* LE PIEGE - roman - 1945 (Pierre Trémois) Rééditions 1986 (

* DEPART DANS

* NON-LIEU - roman - 1946 (Robert Laffont)

* UN HOMME QUI SAVAIT - roman - 1985 (

* UN SOIR CHEZ BLUTEL - roman suivi de nouvelles Un père et sa fille, Bécon les Bruyères - 1984 (Flammarion)

* AFTALION, ALEXANDRE - nouvelle - 1986 (Le Dilettante)

* MEMOIRES D’UN HOMME SINGULIER - roman - 1987 (Calmann-Lévy)

* UN CARACTERE DE FEMME - roman écrit en 1936 - 1999 (Flammarion)

SUR EMMANUEL BOVE

* Gilles VIDAL : TOMBEAU d’EMMANUEL BOVE - 1993 (L’Incertain)

* Raymond COUSSE et Jean-Luc BITTON : EMMANUEL BOVE,

* David NAHMIAS : EMMANUEL BOVE, CARNET D’UNE FUGUE - 1998 (Le Castor Astral)

* Revue « PERPENDICULAIRE » 1998 - Jean-Luc Bitton : « Bécon-les-Bruyères, tout le monde descend » Emmanuel Bove : « Bécon-les-Bruyères » (Flammarion)

* Revue « ROMAN 20-50 » n°31 - 2001 - Dossier EMMANUEL BOVE - Mes amis et Le piège (Paul Renard, Jean-Luc Bitton, Catherine Douzou, Marie-Thérèse Eychart, Stéphane Verrue, Michèle Hecquet, Anne-Charlotte Ostman, François Ouellet, Alain Creisciucci)

* Revue « EUROPE » n° 895/896 – novembre-décembre 2003 - EMMANUEL BOVE (textes de Marie-Thérèse Eychart, Olivier Bravard, Catherine Douzou, Sophie Coste, François Ouellet, Claude Burgelin, David Nahmias, Paul Renard, Michèle H.ecquet, Roger-Yves Roche, Bruno Blanckeman, Marie-Hélène Boblet-Viart, Dominique Carlat, Didier Bezace et Jean-Luc Bitton

Emmanuel Bove et sa fille Nora

Emmanuel Bove et sa fille Nora

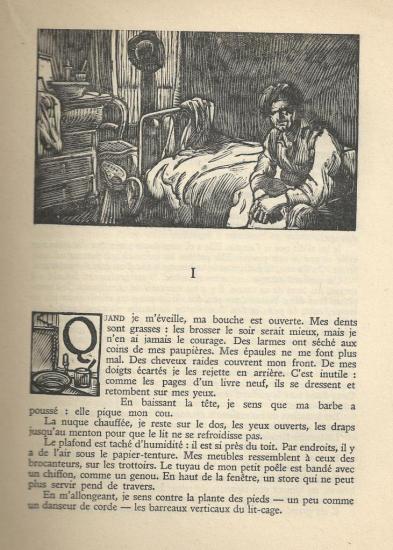

Première page de Mes Amis

Première page de Mes Amis

s Trompettes Marines

s Trompettes Marines