Le chasseur zéro

Pascale Roze

Editions Albin Michel 1996, édité en poche

Le jour,

Chez Drouant, le 12 novembre 1996, François Nourrissier pour sa première année de présidence de l’Académie Goncourt, octroie sa double voix dès le troisième tour au roman Le chasseur Zéro de Pascale Roze.

Il commentera son choix en indiquant que « la romancière mêle naturalisme et allégorie, raison et déraison, avec une virtuosité rare pour un premier récit. »

En cette année 1996, le nombre de romans en lice pour le prix Goncourt a été très important. Avec le confort matériel des pays occidentaux, l’écriture, comme bon nombre d’arts, s’est largement démocratisée.

De nouvelles et talentueuses plumes voient le jour.

Le Goncourt,

Fin 1945, Laura Carlson débarque à Paris, chez ses grands-parents maternels, en compagnie de sa mère Bénédicte. Orpheline de père, elle n’est encore qu’une enfant d’à peine deux ans. Le monde se réveille de la guerre et, si le bruit des bottes a cessé, son écho demeure encore dans les oreilles.

Laura et sa mère arrivent d’Amérique.

A Paris, rue de la Bienfaisance, l’appartement petit-bourgeois des grands-parents se révèle un univers clos et angoissant. Il comporte un long couloir sombre où « c’était, pour Laura, comme s’engager dans un tunnel, se jeter dans le noir ». L’enfant découvre une grand-mère « sans douceur, sans faiblesse ». Un grand-père absent, effacé par l’omnipotence de sa femme, un grand-père « tous les jours enfermé dans son bureau, le nez plongé dans ses ouvrages savants. »

Sa mère, neurasthénique, sombre dans l’alcool.

Vers l’âge de douze ans commencent les otites à répétition et des bourdonnements d’oreilles. En ce milieu familial « sinistre », personne ne veut dire à Laura comment son père est mort. Et si elle pose des questions, elle reçoit en retour des : « Ça fait du mal à maman » et des « Laura ne veut pas faire de mal à maman. »

Un jour, à la fin d’un repas, elle n’y tient plus et s’écrie: « Où est-ce que papa est mort ? »

Personne ne répond. Je répète d’une voix mal assurée, implorante… Enfin grand-père laisse tomber : A Okinawa.Les bourdonnements d’oreilles s’amplifient.

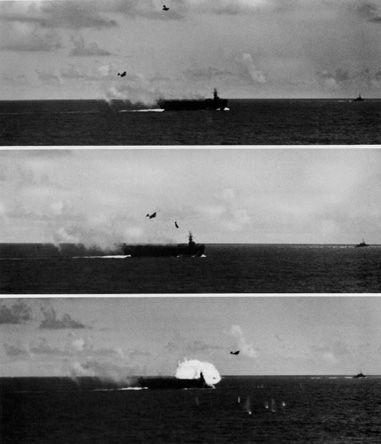

En compagnie de Nathalie, une camarade de classe, elle achète chez Gibert un livre sur la guerre du Japon. Au chapitre Okinawa, Laura découvre l’histoire du cuirassé Maryland sur le pont duquel s’est écrasé un kamikaze. Le navire n’a pas coulé, mais il y a eu de nombreux morts parmi lesquels son père Andrew, officier de l’US Navy.

Un peu plus tard, Nathalie lui adresse un petit livre intitulé : Je mourrai à Okinawa, journal intime d’un kamikaze de dix-huit ans nommé Tsurukawa Oshi.

Dès sa lecture, Laura et Tsurukawa ne vont plus se quitter. A la manière de Philippe Veuly dans Force ennemie, le jeune kamikaze s’en vient vivre dans la tête de la jeune fille. La quête du père s’érige en une sorte de cérémonial : « Tsurukawa descendait sur moi. Nos carlingues se fondaient en un seul habitacle. Nous vrombissions ensemble, nous progressions ensemble. »

Le nom de l’avion du kamikaze s’appelle le chasseur Zéro. Son bruit va hanter Laura jusqu’à la folie.

En un style limpide, Pascale Roze nous entraîne à l’intérieur d’une folle et poignante quête identitaire.

Ce roman se lit d’un trait.

Ainsi commence le livre...

Dès le matin, avant même que le soleil se lève, le chasseur se met en route. Tout habillé de noir, sa charge mortelle arrimée au ventre, il démarre. Le moteur vrombit dans le silence de l’aube. L’hélice tourne. L’avion s’ébranle, feux éteints, roule sur la piste, lève le nez, commence son ascension. D’une poussée régulière, il monte jusqu’à cinq mille mètres, se stabilise. Le jour est levé. De la mer et du ciel, des quatre bords de l’horizon, le chasseur est en vue. Je m’appelle Laura Carlson. Je sui née le 10 janvier 1944 à New-York. Mon père est mort le 7 avril 1945 à Okinawa.

Je ne possède que deux photos de lui. Sur l’une, on le voit debout au garde-à-vous à côté de ses hommes, sur le pont du Maryland. Son visage est figé, impassible, tendu dans l’obéissance, comme déjà parti vers la mort. Sur l’autre, il tient maman par la taille à central Park. Il y a du soleil, il sourit. Maman aussi sourit. Je ne sais rien de l’Amérique. Quand maman est rentrée en France, je n’avais encore que deux ans. Elle est allée frapper à la porte du grand appartement de la rue de la Bienfaisance, celui de son enfance, celui qu’elle avait voulu oublier. Les parents accueillirent la fille prodigue et avec elle la moitié d’inconnue que j’étais et qui leur roula dans les bras. Sans soute posèrent-ils quelques questions. Ma mère se refusa. C’est de l’orgueil, disait encore grand-mère bien des années après.

Mon enfance fut sinistre. L’appartement était sinistre, mes grands-parents étaient sinistres et maman s’enfonça dans un silence sinistre. Au début, elle essaye de travailler. Sur une idée de grand-mère, elle se fit embaucher comme professeur d’anglais dans le collège où elle-même avait fait ses études. Elle peinait à lutter contre la neurasthénie. Elle aurait pu voir un médecin. Personne n’y pensa…

Patrick Ottaviani 10/12

s Trompettes Marines

s Trompettes Marines  s Trompettes Marines

s Trompettes Marines